文/文汇报文汇讲堂 丁怡 李念

望道讲读会2015书展专场:关注20世纪中国思想天空之一

1920年,列强瓜分和西学冲击下的中国苦难与探索并行,熊十力35岁,毅然决定“弃政向学”,自始“欲专力于学术,导人群以正见”,这样一走,便是半个世纪重建中国文化尊严的思想学术之路。这位后五四时期新儒学思潮的哲学奠基人,晚年与上海结缘,1954年10月入住闸北区青云路191号,后搬至淮海中路2068号,在沪14年,在保护中国文化的深挚而悲苦的责任感中离世。

2015年8月,在同样的一条路上——淮海中路622弄7号乙的上海社联大楼6楼群言厅,一场名为《熊十力:世界级的大哲学家》的哲学演讲展开,以纪念这位20世纪中国哲学家的130周年诞辰。作为2015年上海书展特别学术讲座,望道讲读会以“北斗错落长庚明——20世纪中国的思想天空”为主题,同时推出熊十力、金岳霖、冯契、冯友兰四位哲学大家诞辰周年纪念,在回望与展望中解读中国哲学百年来的跌宕起伏对今天的启示。

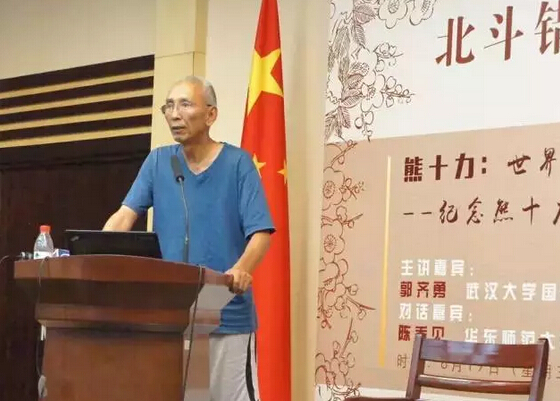

昨天下午首场开幕,一身素色唐装的武汉大学国学院教授兼院长郭齐勇担当主讲、华东师范大学哲学系副教授陈乔见点评,两代学人的不同视野中,一代大师还原眼前——半年私塾却凭天赋自学,独树一帜地创立“新唯识论”,成为新儒学开山人;重建中国文化主体性重建人的道德自觉,为世界提供追问意义;以生命来实践哲学魏晋风范留下丰富面向,而上个世纪知识分子独有的“为往圣继绝学”的忧国忧民之心无不感染现场请假前来的各界听众。

对话嘉宾陈乔见生动阐述人性与制度之间的关联

自始专力于学术:35岁从革命人到哲学人欲知其为学,必先知其为人。郭齐勇开门见山,将熊十力的生平婉婉道来。

1885年,熊十力出生于湖北黄冈。因家境贫寒,加上父母早早病故,他仅在父亲好友何柽木先生处读了半年乡塾,后再未接受其他正式教育。

1901年,年仅十六岁的熊十力游学乡间,维新派思想的影响促使他萌发革命之志,四年后考入湖北新军特别小学堂。在这个期间,熊十力不仅念书,而且以多种形式宣传革命如创办“黄冈军学界讲习社”、参加日知会。郭齐勇概括其为“参加革命的年代”。1917年的护法运动是熊十力人生转折的一个重要伏笔。目睹鼎革以还,世风日下的社会环境,他决心不再参与政治活动,专心向儒佛之学,时年三十五。从革命人到读书人的重心转移,成为他一生极为重要的分水岭,熊自称“此为一生之大转变,直是再生时期”。

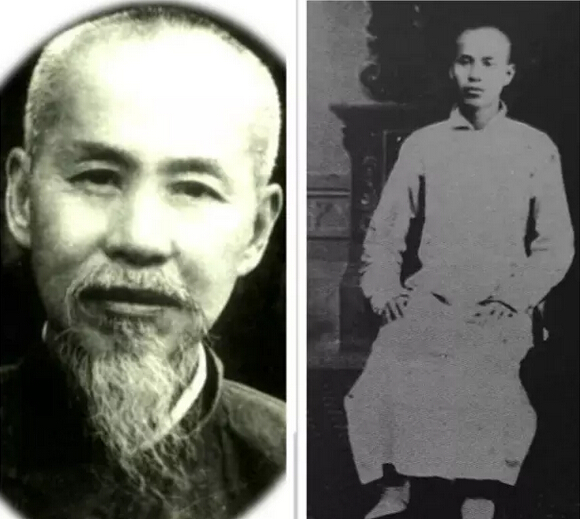

熊十力青年参加革命,七十余岁居住上海孑然一身,鲜有客至

郭齐勇提到,其实1913年熊十力发表《健庵随笔》时已触及到对佛学的早期研究。当时的他批评佛学“了尽空无,使人流荡失守,未能解缚,先自逾闲,其害不可胜言”。三年后梁漱溟发表《究元决疑论》,认为这是熊十力不了解佛学真义所致。在这个学术博弈的铺垫下,1919年暑假,熊十力赴北平与梁漱溟讨论佛学。两人虽意见相左,却一见如故,结下深厚友谊。而这些交集也进一步推动了熊十力对人生道路的选择。

放弃革命后,经梁漱溟介绍,熊十力开始求教于南京内学院欧阳竟无大师。此后的两年内,他一直在其门下研习佛法,直至1922年冬天入职北大,讲授法相唯识学。

这个过程中,熊十力写书与教学并进,著成《唯识学概论》,但此后由于怀疑旧学,深感不安,故扬弃旧稿,自创新说,草创《新唯识论》。郭齐勇向大家分享,“十力”本不是其本名,正是因为研究佛学的浓厚兴趣,1924年他正式更名,而此二字正是《大智度论》赞扬释迦牟尼的话,形容智慧、神通和力量。郭教授还提到,熊十力的书中常常自署“黄冈熊十力造”,这个“造”字在佛教中是被尊为菩萨的人才能用的,“他是一位非常有气魄的哲学家”。

“熊十力先生的生命和学问是连在一起的。”

除了梁漱溟,熊十力在学术道路上与马一浮也有颇多交往,《新唯识论》即两人结缘的重要媒介。1930年,熊十力听闻马一浮的儒佛造诣名声,寄书指正,以表思慕。后期修订《新唯识论》(文言文本)时,末章《明心章》在心、性、天、命、理等宋明理学范畴的解释上,熊十力便受到马一浮的影响。

熊十力、梁漱溟、马一浮,“现代新儒家三圣”之间的学术交流,也从另一方面促进了熊十力“新唯识学”体系的完善建构,在哲学学界“另辟蹊径”。

受熊十力思想熏陶的现场座无虚席

新唯识论的世界影响:不为佛染,不被西风在读书研究领域,熊十力的思想实际也有一个转变过程。从早年批判六经,中年趋向佛法,到后期反求诸己,契合《周易》。在这个过程中,郭齐勇认为熊十力的哲学的独特之处在于“所讲即所做”,“他的生命和他的学问是连在一起的”。

重溯当年,西学冲击下,儒学价值系统崩坏,正是这样的时代背景促使了熊十力的哲学工作倾向,即重建儒学本体论、人的道德自我和中国文化的主体性,回归王阳明、王船山的“二王之学”。用其自己的话概括为“吾学贵在见体”,认为哲学的根本任务是“明示本体”。

郭齐勇指出,熊十力的“本体”即本心仁体,是“吾人与天地万物所同具之本体也”,本体既是生生不已的、刚健运动的“生命本体”,同时又是内在的“道德自我”即“道德主体”。因此一方面,人的生命创造活动、道德自我完善的活动,即是“本体”及其实践,它涵盖天地万物,主导着自然宇宙;另一方面,通过内在于人的“仁心”或“明德”之体,即人的精神生命与道德意识的运动或感通,人的生命与宇宙大生命能够回复成一体,这个中间环节为“用”(工夫),即道德实践或社会实践。熊十力十分强调体和用的统一,即“性(本体)修(工夫)不二”说。郭齐勇进一步阐释,虽然人们内在的、与生俱来、圆满自足的道德本性是为善的根据,但如果我们不尽人力,不从事学习、修养,则天性也不能充分显发。

武汉大学国学院教授兼院长郭齐勇娓娓讲述世界级大哲学家熊十力

这种儒学本体论的重建,以西学为参照,反对“把本体当做是离我的心而外在的物事”,即万物本原与吾人真性的“体用不二说”。郭齐勇以熊十力常说的众沤(水波)和大海比喻来说明这一点:本体不是宇宙万有的总计、总和或总相,而是宇宙万有的法性,每一物(现象)都以一元(本体)之全体为其所自有,而不仅仅占有全体之一分,犹如每一个水波都是整个大海的显现。因此真实存在的本体只有一个,不在现象之外或现象之上,而在生生化化的物事之中。在这一层面上,熊十力的“本体”与西方的“本体”存在很大区别,它不同于超越的本体如上帝,或是古希腊追寻的自然本体,而是将精神信念与自然现象整体式打通的一种中国文化的“体”。

对话嘉宾陈乔见同样认可该观点,他认为西方传统哲学对本体的探究侧重静态分析,而中国哲学则认本体为动态,很难向外索解;同时这种本体论又以佛学为参考,高扬《周易》形上学的生生不息、尊生健动的学说,熊十力曾自述:“此《新唯识论》所以有作,而实根柢《大易》以出也。”但与二者都存在一定的区别与界限。

除了“体用不二”论、“性修不二”说,“翕辟成变”论是另一个从儒学本体论建构下发展形成的观点。郭齐勇向听众解释,“翕”即物,“辟”即心,前者积极收凝而建立物质世界,后者同时而起,刚健自胜,不可物化,却能运用并主宰前者,实体正是依赖着一翕一辟的相反相成而流行不息的,二者浑一而不可分割。

上海儒学学会秘书长李耐儒主持首场望道讲读会“熊十力:世界级的大哲学家

在这些研究基础上,熊十力针对当时西方科学思潮的涌入,区分了科学与玄学下的不同认知,肯定了“玄学的真理与心理学”对“科学的真理与心理学”的补充和支撑作用。郭齐勇在演讲中一言以蔽之——“玄学不废理性思辨,玄学不排斥量智,但必须超越思辨或量智,达到天人合一的性智、证会或体认的境界”。

从儒学本体论出发,熊十力延伸研究的宇宙论、人生论、人性论、认识论都凸显了能动、创新、变易的精神,同时面向现代生活,“他(熊十力)说我们讲的哲学,一定要跟我们的生命、生活有相干性”。郭齐勇认为这正是熊氏哲学的特点。

旧知识分子看马克思主义:有尊重 有学习 也有保留中西古今之争一直是近现代哲学思考的基本境域,大时代两种文化夹缝下的一代人都不可避免地需要直面这种矛盾。陈乔见在点评环节中以“胸襟开阔、平章中西、挺立固有”十二个字总结了熊十力在这个问题上的正面影响。无论是前期新唯识论的西学参照,还是中后期的学术研究深化,他对西方思潮的关注与吸收从未停止,这对于一个并无留洋背景与系统教育的人来说难能可贵。

熊十力曾在著作中自述:“中西之学,当互济而不可偏废。”作为老一辈的学者,从20世纪旧社会跨越进入新中国,文化挑战与政治更替并驾齐驱。首当其冲的便是新政权下马克思主义在中国的巨大影响。

郭齐勇的学生、华师大哲学系陈乔见谈熊十力为世界级大学家之体会

郭齐勇向听众提到一段往事:1940年代,郭沫若在报上发表一篇名为《马克思进文庙》的文章,熊十力看完后写信提到“马克思对我们中国儒家的东西能够认同吗”,在这种异议下他一针见血“我们不一定要请他进我们的庙”。

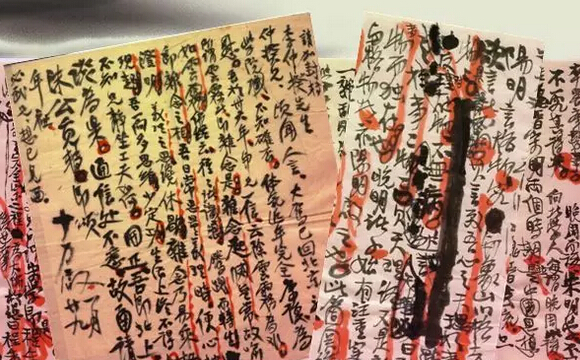

此后,1954年12月,熊十力再次提笔写下一封长信给郭沫若、董必武等人,并希望交至毛主席手中。现郭沫若档案馆中发现藏近40封二人来往信件,正在整理释读,发现熊十力的信札多不拘格式,墨笔朱笔并用,纸的背面与内栏有时也被征用,友人齐白石独具慧眼,称其为“书法家”。

而这些信件的委婉表达了一个基本观点即“马克思主义宜中国化”。郭齐勇举例,1950年代初,熊十力北上路过家乡黄冈,听闻土改乱相,便在信中强调具体问题需要具体分析,由于黄冈乡下的地主富农多为勤劳起家的农民转变而来,他极力倡导不要过分打击这些活的生产力,否则容易造成社会混乱。而这些观点在当时也一定程度上被中央所吸收实施。

同时,熊十力对于马克思主义的理解并非纸上谈兵。1962年,毛主席号召要阅读马列主义书籍,恰逢熊十力尝试研究《费尔巴哈论》,但因热潮下库存短缺,几经辗转后,周恩来在北京找秘书买书寄至上海。郭齐勇讲到,熊十力甚至写作读后感寄回中央。“熊十力还是跟上时代的,对马克思主义,他有尊重,有学习,也有保留”——郭教授如是说。

谈到中国政府贯彻马克思主义的实践,郭齐勇认为“斗争的马克思主义是不是就是马克思主义”是一个在当下依然值得探讨的学术问题。熊十力主张的马克思主义中国化,在邓小平时代尤其改革开放后,则明显地实现了一个哲学的翻转——从斗争哲学到和谐辩证法,事实检验了真理,对现今社会仍有借鉴。

熊十力给郭沫若、李四光的信,非常有特色:墨笔一圈、朱笔一圈

当代启示:不辩中西古今 多论是非宜否在熊十力的西方传播中,华裔哲学家陈荣捷先生功不可没。1950至1960年代期间,他整理中国哲学资料著成《中国宗教资料之趋势》,便将熊十力的《新唯识论》的部分内容翻译为英文选入书中。后又著《中国哲学资料书》,收了两位中国哲学家,其中一位是冯友兰,另一位则是熊十力。郭齐勇认为,“还是靠陈老先生翻译了很多熊先生的东西,西方才认识了熊十力”。作为被称为具有世界级影响的大哲学家,熊十力的学术研究将中国传统文化进一步扬弃,借西学与佛学,铺陈出新,在西方哲学世界无疑又是一颗恒久闪亮的东方之珠。著名哲学家张岱年曾这样评价熊十力:“以他的哲学著作和现代西方一些著名哲学家的著作相比,实无逊色。”

陈乔见在演说时也提到,熊十力之所以能够成为世界级的哲学家,他的问题意识、忧患意识以及生命的感触体悟都十分深刻。“吾平生著述与笔札之属,字字从胸中流出”,熊十力对待哲学的现实关怀,与学术的纯粹性交相辉映。

郭齐勇在演讲的最后提到,“今天我们看熊十力先生,他的哲学其实是非常有意思的”。他将其概括为“道德理想主义的形上学”,本体论下延伸出的对重建人的道德自我、自尊,肯定人的价值和理想人格,都有重要的现实启示意义。郭齐勇认为,精神自我和道德自我都是儒家哲学的根本,也是现世时代做人做事的根本。在当代,熊十力哲学对中国人而言,最有价值的一点即“挺立精神,挺立脊梁骨”。 基于现状,郭齐勇强调当下中国,儒家如何将民族精神辐射到现实生活中,依然是任重道远;而对于世界而言,熊十力的哲学重新反省了生命的意义和人生的价值,重新探索、反思宇宙人生的大本大源,为人类寻找回失落了的人?类的本性和个体的真我提供了丰富的资源。

同济大学邵先生提问熊十力思想对于马克思主义所持态度

因此,熊十力对儒学的批评、改造、发挥、创新,在郭齐勇看来,人的存在与民族的历史文化不能分开。在世界不同系统的文化日益涵化、整合的今天,文化的民族性是泯灭不了的,但人类文化和人类价值意识的共性必然增加。“对自己民族的思想资源发掘越深,自身的价值越丰富、厚实,吸纳西方的、外来文化的、或普世价值的能力就越强”。而这本就是熊十力的治学立场:“治哲学者,自当以本国思想为根底,以外国思想为资助……将来世界大同,犹赖各种文化系统,各自发挥其长处,以便互相比较,互相观摩,互相取舍,互相融合。”

而补充演说中,陈乔见引入熊十力“外王新义”,指出他的哲学思想对当代的政治意义同样重要。熊十力不遗余力地阐发“六经”中的科学与民主思想的,确定科学与民主的价值,对当下的启示在于,我们应该警惕所谓的“儒家原教旨主义”,“反思民主”不能演变为“反对民主”,“反思科学主义”不能蜕变为“反对科学”。但另一方面,陈乔见指出,反对西化论者摧毁国学、移植民主同样是熊十力思想的另一层面的启示意义。“文本的解读和理论的建构,不应再过多地纠缠于中西古今之争,纠结于它是西方的还是中国的,是古代的还是现代的,而应更多地辨析和讨论诠释与理论本身的是非对错、适宜与否”,从熊十力思想到方法论转移思考,陈乔见的总结发人深思。

熊十力长孙熊申特地从山东东营赶来上海参加此次讲座

一人占四个卧铺位置与魏晋风骨作为民国时代过来的知识分子,熊十力颇具个性,著名佛学家、原国家图书馆馆长任继愈曾回忆1930年代在北大读书,熊十力先生是唯一一个在家里上课的教师;无论在北平还是抗战时西南联大期间的重庆,熊十力从不回访他人,汤用彤、林宰平、贺麟、张东荪等常来拜访。郭齐勇分享了一个小故事。熊先生晚年居住在淮海中路时,被批判的王元化前来请教佛学,恰巧先生洗澡,但他毫不在意,邀他入内,一边沐浴,一边谈学术,只字不提批斗之事,纯粹的学术交流与魏晋风范对当时处于低谷时期的王元化来说无疑是一种精神支撑。

嘉宾为3位提问者颁发签名书籍

1950年代,熊十力去北京见毛泽东,毛泽东送了几本书还写了信,熊十力申明,他拥护共产党,爱新中国,但一辈子学的是唯心论,无法改变自己的哲学主张,任继愈评价:党没有勉强他,还出钱帮助出版了好几种唯心主义书籍,“他的表里如一,爱国、热爱学术的精神,得到了共产党的尊重。”70岁后搬到上海居住后,上海政府对大学问家给予了尽可能的保护与尊重。郭齐勇介绍,1950年代,一次全国政协开会,熊由沪赴京开会,上海政协工作人员反映熊难得招扶。原来,熊十力乘火车不准闭车窗,同车厢人都受不了。豪爽的陈毅市长笑呵呵地对服务人员说:我们国家有几个熊十力?答曰:只有一个。陈毅说:偌大国家只有一个熊十力,给他买四张软卧票包一个车厢不就行了吗?熊十力此后的京沪之行就照此办理了。

讲座当天,熊十力长孙熊申特地从山东东营赶来,参加祖父的这次诞辰周年纪念活动,他回忆上一次参加是诞辰100周年纪念,这一晃,已是三十年光阴。他颇为欣慰地回忆道,上个世纪80年代,也是在陈毅特批的祖父居住过的淮海中路这栋两层的花园小房内,郭齐勇与景海峰两名新一代的年轻“熊学”研究者在造反派留下的乱堆中,翻出了熊先生的《原儒》手稿。从1985年到2015年,三十年内,几代学者前赴后继,薪火相传,持续传播着熊十力哲学思想的光辉,如果熊十力知晓,也将不必为那个年代在上海居住时现有青年上门问学之“衰年之苦,莫大于孤”而减少遗憾了。

年少时在青云路191号看着“熊爷爷”的孩童们已步入知天命之年

就在讲座的前些日子,郭齐勇曾到熊十力老家(现团风县)为其祭祀。他向观众打趣,熊十力甚至并不知晓自己准确的出生日期,姑且避开大年初一,将初四作为生日。“不忧霜雪盛,长得意分明”,而就是这样一位连生辰都无法考究的天才式人物,在20世纪中国的思想天空上留下了不可抹灭的世界学术身影。